টরন্টো, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২১, নভো সংখ্যা ২৪

কায়সার হারুন

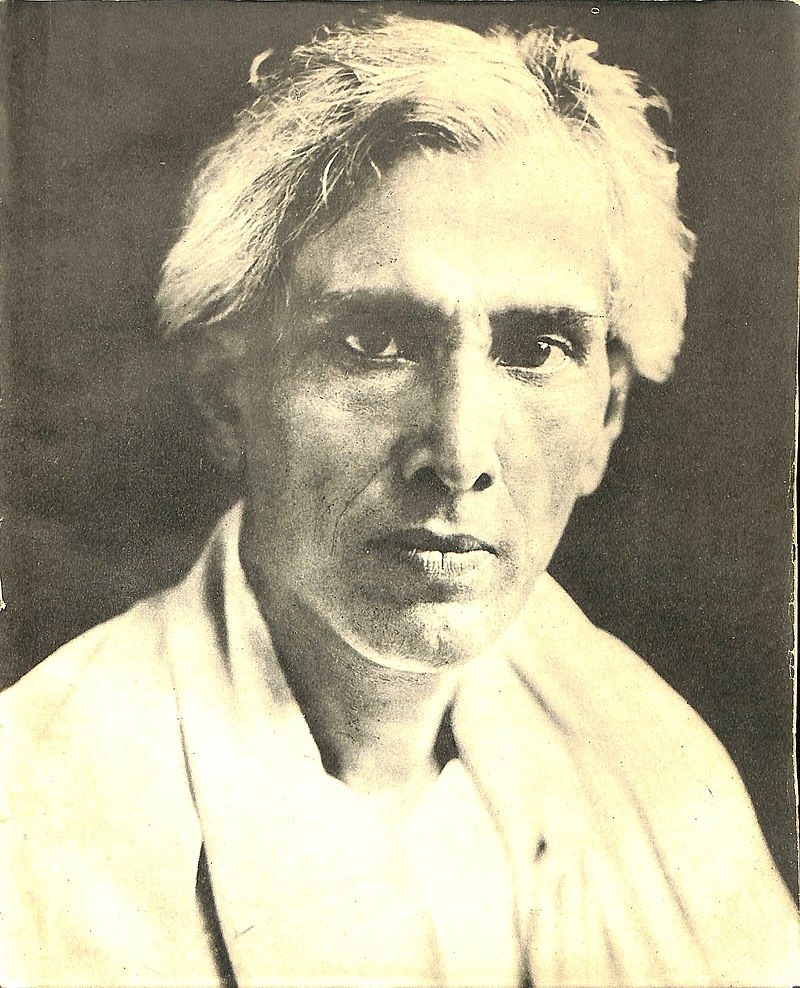

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বলতম

জ্যোতিষ্ক হলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে

শরৎচন্দ্র এমন একটি নূতন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন যা বাঙলা কথাসাহিত্যের

পরিধিকে প্রসারিত করে তার মধ্যে এনেছে এক অদৃষ্টপূর্ব বৈচিত্র্য। সংবেদনশীল

হৃদয়, ব্যাপক জীবন জিজ্ঞাসা, প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি, সংস্কারমুক্ত স্বাধীন

মনোভঙ্গি প্রভৃতির গুণে শরৎসাহিত্য লাভ করেছে এক অনন্য সাধারণ বিশিষ্টতা,

যা পরবর্তী কালের বাঙলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে

পাঠকের মানসলোকে সূক্ষ্ম জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং শরৎসাহিত্যে

আমরা পাই তারই সার্থক রূপায়ন।

শরৎচন্দ্র কেবল গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও চিকিৎসকই ছিলেন না, তাঁর চরিত্রে আরও

অনেকগুলি গুণ ছিল। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ। শরৎচন্দ্র কলকাতা

পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে

এবং বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করতে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন।

তিনি বরাবরই দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। সাপুড়েদের মত অতি অনায়াসে বিষধর সাপও ধরতে

পারতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ,বন্ধুবৎসল ও পত্নীপ্রেমিক। বিলাসী

না হলেও কিছুটা সৌখিন ছিলেন। বিশেষ করে বেশভূষা ও লেখার ব্যাপারে। তিনি

ঘরোয়া বৈঠকে খুব গল্প করতে পারতেন। বন্ধুদের সঙ্গে বেশ পরিহাস ও রসিকতা

করতেন। আত্মপ্রচারে সর্বদাই বিমুখ ছিলেন এবং নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে

কিছু বলা কখনো পছন্দ করতেন না।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্রসমূহঃ

১. শ্রীকান্তঃ

শ্রীকান্ত এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে পাঠক সকল

ঘটনা দেখতে পান। শ্রীকান্ত উপন্যাসের শুরুতে তার প্রৌঢ় বয়সের অপরাহ্ন থেকে

গল্পের সূচনা হয়। তাঁর পনের বছর বয়স থেকে গল্পের শুরু। শ্রীকান্ত একটি

দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে তার পিসিমার সাথে থাকতো এবং পড়াশোনা করতো। তার

সাথে তার সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়েরা থাকতো। তার পিসিমা তার প্রতি ছিলেন

স্নেহশীল এবং তাকে বিভিন্ন কষ্ট থেকে রক্ষা করতেন। ছোটকাল থেকেই শ্রীকান্ত

সমাজের বিভিন্ন অসংগতি দেখে কষ্ট পেতেন। তাই তখন থেকেই তার মন বিদ্রোহী হয়ে

উঠে। এর ফল আমরা দেখতে পাই পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে

তাকে নিঃসংকোচে দাঁড়াতে। জাতিভেদের শিকার, অসহায়-নিরুপায় ও অভাবগ্রস্ত

মানুষের পাশে দ্বিধাহীন চিত্তে যাকে দাঁড়াতে দেখা যায় সে–ই আমাদের

শ্রীকান্ত । শ্রীকান্তকে যেন মৃত্যুদূতেরাও ভয় পেত। তাই সে ছোঁয়াচে রোগে

আক্রান্ত মানুষের সেবাতে পিছপা হয়নি। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়াতে তার

পরিচিত রাজপুত্রের অতিথি হলেও সে মোসাহেবি থেকে ছিল বহুদূরে। আবার তার

ভবঘুরে মন তাকে সন্ন্যাসীর ভক্ত হতেও দূরে রাখে নাই। তার হৃদয়ের প্রেম তাকে

নিয়ে যায় তার মনের মানুষের কাছে – তবু পথিমধ্যে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে

দ্বিধাবোধ করেনি।

২. ইন্দ্রনাথ

ইন্দ্রনাথ বা সংক্ষেপে ইন্দ্র, কিশোর শ্রীকান্তকে সর্বপেক্ষা প্রভাবিত

করেছিল। উপন্যাসে ইন্দ্রকে আমরা শ্রীকান্তের সমবয়সী রূপে পাই। সামাজিক ভাবে

ইন্দ্র নানাভাবে দোষযুক্ত। অর্থাৎ সে জাত মানে না। যারা সমাজে একঘরে হয়েছে

তারাও তার সেবা ও উপকার পায়। তার সৎসাহস তাকে অনেক কাজে সাহায্য করতো যা

পূর্ণবয়স্ক অনেক মানুষই করতে দ্বিধা করতো বা ভয় পেত। স্বচ্ছল পরিবারের

সন্তান হয়েও তার পড়াশোনা চালানো সম্ভব হয়নি কারণ তাকে অন্যায় ভাবে শাস্তি

দেওয়া হয়েছিল। তাকে ধর্মবিরোধী মনে করতো তৎকালীন সমাজপতিরা। কিন্তু আমরা

দেখতে পাই ধর্মীয় দেব দেবীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস তার। তার কোমল হৃদয় সবসময়

ছুটে যেত বঞ্চিতদের কাছে। আবার তার শিশুসুলভ অনুসন্ধিৎসা তাকে সাপুড়েদের

বিভিন্ন কৌশলের দিকে আকৃষ্ট করতো।

৩. অন্নদা দিদিঃ

এই উপন্যাসে অন্নদা দিদি এমন এক নারী চরিত্র যে যুগপৎ ভারতবর্ষীয়

যুগযুগান্তরের সংস্কারের শৃংখলে আবদ্ধ এবং ভালোবাসার জন্য সংস্কারের অর্গল

ছিন্নকারিণী। তার নিজের প্রতি প্রচন্ড অবিচার করা হলেও তার ভালবাসার জন্য

নিজের আরাম, জাত – কুল, আত্মীয় স্বজন সব ত্যাগ করে সে অজ্ঞাত স্থানে চলে

আসে। এই চরিত্রটিও শ্রীকান্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

৪. নতুনদাঃ

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কৌতুকময় চরিত্র নতুনদা। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে

হাস্যরসের অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই। চরিত্রটির দাম্ভিক ও রূঢ় আচরণের মধ্য

দিয়ে মানুষের ক্ষমতাপ্রিয় ও মর্যাদা লিপ্সাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীকান্তের একটি উক্তির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক পরিবেশের ‘শিক্ষিত’

উচ্চশ্রেণীর স্বার্থপরতা এবং দুর্বল অসহায়ের প্রতি তাদের অনাচার ও ঘৃণার

ব্যথাই যেন ব্যঙ্গ হয়ে ফুটে উঠে –

‘এতদিন পরে এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কিনা সে

সংবাদ জানিনা, কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে

মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া।’

৫. রাজলক্ষী

রাজলক্ষী এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তার সাথে পাঠকের পরিচয় হয়

নাটকীয়ভাবে শেষদিকে। এই চরিত্রটির মাধ্যমে বাংলার চিরন্তন নারীর রূপ খুঁজে

পাই আমরা। রাজলক্ষীরা কেবল হৃদয় উজাড় করে দিয়ে যায় বিনিময়ে শুধু পায়

উপেক্ষা ও আঘাত। কৈশোরে রাজলক্ষী শ্রীকান্তকে পছন্দ করলেও দারিদ্র্যের জন্য

তা পরিপূর্ণতা পায় নাই। সেই রাজলক্ষী যখন ফিরে আসে, তার নাম, যশ, অর্থ সবই

থাকে কিন্তু তার মনের অপূর্ণতা থেকেই যায়। শরৎচন্দ্র রাজলক্ষীকে ‘পিয়ারি’

নামে ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ ব্যক্তি এক থাকলেও ব্যক্তিত্ব হয় ভিন্ন।

শ্রীকান্ত এগিয়ে যায় রাজলক্ষীর দিকে কিন্তু ফিরে আসে পিয়ারির কাছ থেকে।

রাজলক্ষী পরবর্তীতে অর্থবান হলেও তার মানবিক দিকসমূহ বজায় রেখেছিল। পালক

পুত্রের লেখাপড়া কিম্বা দুস্থ মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা তাকেই

সাজে। মুমূর্ষু শ্রীকান্তের সেবায় এগিয়ে যেতে কোনরূপ দ্বিধা তার ছিল না।

কিন্তু শ্রীকান্তের কাছ থকে যে বিদায় নেয় সে কিন্তু পিয়ারি। এভাবেই

রাজলক্ষী তার চিরন্তন নারী সত্বাকে প্রকাশ করেছিল।

উপন্যাস হিসাবে শ্রীকান্ত

১. কালজয়ী উপন্যাস

শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সময়কে সার্থকভাবে

চিত্রিত করেছেন। তাঁর লেখায় সে সময়ের সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, বঞ্চনা ও

জাতিগত ভেদাভেদ চিত্রিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে ঐ সময়কার সামাজিক ও পারিবারিক

অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা এত বছর পরও আমাদের মনে দাগ কাটে।

২. আর্থসামাজিক অবস্থা

তৎকালীন হিন্দু সমাজের সনাতন ধ্যান ধারণার বর্ণনা আমরা এই উপন্যাসের

মাধ্যমে পাই। শরৎচন্দ্র এই অন্ধকার মানসিকতার বিরুদ্ধে বারবার অঙ্গুলি

নির্দেশ করেছেন।

৩. ভাষার প্রয়োগ

আমরা শ্রীকান্ত উপন্যাসে সাধুরীতি ও চলতিরীতির সংমিশ্রণ দেখতে পাই। কিন্তু

শরৎচন্দ্র উভয় রীতিকে এতটা নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করেছেন যে তা গুরুচন্ডালি না

হয়ে নান্দনিক হয়ে উঠেছে।

৪. চরিত্রের বিন্যাস

এই উপন্যাসে চরিত্রগুলোর বিন্যাস অত্যন্ত নিখুঁত। চরিত্রসমূহ একের পর এক

চিত্রিত হয়েছে নানা ঘটনার মাধ্যমে তাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট বিবৃত করে। এসকল

চরিত্রের সমন্বয়ে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন।

৫. সংলাপ

শ্রীকান্ত উপন্যাসে সংলাপ সমূহ ঘটনাক্রমিক ভাবে সাজানো। উপন্যাসের

চরিত্রসমূহ তাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যের মাধ্যমে তার লেখায়

বিধৃত হয়েছে।

৬. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব ভাষাশৈলী এবং অসাধারণ বর্ণনা নিতান্ত উপেক্ষিত স্থানকেও

করে তুলেছে সৌন্দর্য্যমন্ডিত। যেন তা এইসকল স্থানের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

কিন্তু তা কখনই বাহুল্যে ভারাক্রান্ত নয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো

মহাশ্মশানের বর্ণনা। অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্্য্যের বর্ণনাও অত্যন্ত

প্রাণবন্ত, যা পাঠককে ঐ স্থানে এবং ঐ সময়ে নিয়ে যায়।

৭. মানসিক দিকসমূহ

এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক বারবারই সমাজের অমানবিক দিকসমূহকে চিহ্নিত

করেছেন। এই সকল অন্ধকারচ্ছন্ন কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কতটুকু এগিয়ে নিয়েছে

তা বলা না গেলেও বারবার যে পিছনে টেনে ধরেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাই শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ কিংবা রাজলক্ষীর মতো চরিত্রদের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র

এইসকল দিক বারবার আলোকপাত করেছেন।

৮. ঘটনাপ্রবাহ

শ্রীকান্ত উপন্যাসে ঘটনাসমূহ অত্যন্ত গতিশীল। যদিও ঘটনাবলী মাঝে মাঝেই

শ্রীকান্তের কৈশোর এবং যৌবনের মাঝে ঘোরাফেরা করে, তথাপি শরৎচন্দ্রের

অসাধারণ দক্ষতা, ঘটনাসমূহকে বেঁধে রাখে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীতে। তিনি যেকোন

বিষয়ের বর্ণনা করেন বিস্তৃতভাবে। ফলে পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই

উপন্যাসটির সাথে একাত্মভাবে মিশে থাকেন।

৯. উপন্যাসের সমাপ্তি

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী যে গতিতে এগোয় তার তুলনায় সমাপ্তি যেন

অপরিপূর্ণ। শরৎচন্দ্রের সার্থক উপন্যাস সমূহের তুলনায় এই উপন্যাসের সমাপ্তি

যেন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনেকটা ছোট গল্পের মতো ‘শেষ হইয়াও হইলো না

শেষ’ অনুভূতি বিদ্যমান।

সার্থকতা

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের ছায়া

অবলম্বনে শ্রীকান্ত উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটির বিভিন্ন দিক বিবেচনা

করে মনে হয় ‘শ্রীকান্ত’ শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

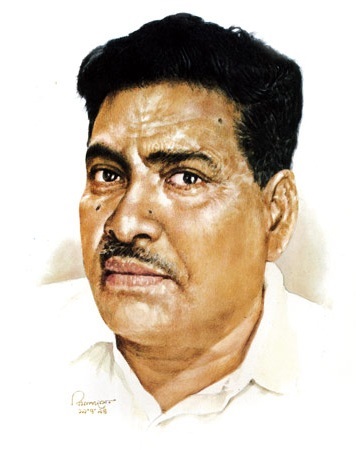

ধ্রুপদী সাহিত্যের সুরকার,,,,বিভূতিভূষণ

অরুণোদয় কুন্ডু

ধ্রুপদী সঙ্গীত যেমন হয় তেমনি হয় ধ্রুপদী সাহিত্য। সঙ্গীতে আনাড়িদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে, যে সঙ্গীতে কথা থাকে নামে মাত্র বা থাকেই না তাই হল রাগ সঙ্গীত। কি খেয়ালে তা গাওয়া হয় তা আমাদের মত আনকোরাদের ঘটে ঢোকেনা। গানের নামই তাই খেয়াল। এছাড়াও আছে, ধ্রুপদ, ধামার। শুনলেই মাথাটা ঘুরে যায়। একটা কথাকেই বিভিন্ন সুর লহরীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গায়কিতে গেয়ে সেই কথার অন্তর্নিহিত ভাব সুরের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় এই সব ধরনের গানে। কিন্তু সেই পরিস্ফুটন দেখতে গেলে, সেই রসের স্বাদে বুঁদ হতে গেলে সুরের ভাষা বোঝা দরকার। তা আজকালকার অনেকেই বোঝে না। অনেকে না বুঝেও বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। অনেকে শোনে ই না। সেই সাথে না বুঝে অবহেলা বা বিরুদ্ধাচরণ করাও খুব একটা বিরল নয়। এবার যারা সেই সঙ্গীত বোঝেন তাদের কাছে সুর গুলির খেলাতে একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়। সেই জগতের রূপ রস গন্ধ তাদের মোহিত করে রাখে। তৈরি করে এক অনাবিল আনন্দের। তেমনি কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খাটে। আজকালকার গল্পে গতি চাই, চাই ঘটনা থেকে ঘটনায় টেনে নিয়ে যাওয়ার টান টান উত্তেজনা। সেই গতি যদি গল্পে না থাকে তাহলেই তাকে এঁদো ডোবা বলে পিঠটান দেয় আজকের পাঠককুল। কিন্তু সেখানেও যদি ধ্রুপদী রাগিণীর মত মজলিসের মেজাজ উঠে আসে, উঠে আসে নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের একটা ঢিল পরার তরঙ্গের অনাচ কানাচের কথা। আর সেই কথায় কথায় যদি ফুরিয়ে যায় পাতার পর পাতা, তাহলে সেই সাধারণ ঘটনার অসাধারণ বর্ণনাকে কি ধ্রুপদী সাহিত্য বলা যায় না? হ্যাঁ এটা ঠিক বেশির ভাগ লোক সেটা পড়েনা, পাশ কাটিয়ে যায়। কেউ আবার না পড়েই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর এখন তো বই পড়াটাই অনেকের কাছে সময়ের অপচয়। তাদের মত ব্যস্ত বাগিসের কথা ছেড়ে আমাদের মত বেকার দের কথায় যদি আসি, যাদের একটা পান মুখে পুরে চট করে মুখ খালি করতে হয় না, বেশ অনেক্ষণ ধরে মুখের ভিতর দলা বানিয়ে চিবনো র সময় আছে, বা আছে খবরের কাগজ শেষ করে শব্দছক করতে বসার সময়, তাদের কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ বর্ণনার মনি মুক্ত গুলো দেখার সময় থাকে, ঘটনার ঘোলা জল থিতিয়ে গেলে। আর তারা সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ ও করেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ এ অনেক টা ধীরে ধীরে সূরা পান করতে করতে সুরের মধ্য ডুবে যাওয়া, বা নিঝুম দুপুরে ছিপ ধরে ফাতনার দিকে তাকিয়ে পাখির ডাকে উদাস হয়ে পরার মতই আনন্দদায়ক। আমাদের গদ্য সাহিত্যে উকি মারলে এমনি ধ্রুপদী সাহিত্যের খোঁজ যে সব মানুষ গুলোর কাছে পাওয়া যায়, তার অন্যতম হলেন বিভূতিভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে পড়ে যায় সেই অপুর দৌরদৌড়ি তে ইন্দির ঠাকুরের মুখে হাসির কথা, না হলে সেই লোকটার কথা যে কিনা দেশ বিদেশ ঘুরে গাছ নিয়ে এসে বীজন জঙ্গলের মাঝে পুঁতে দিত জঙ্গলের সৌন্দর্য বাড়বে বলে। গল্পগুলি নিস্তরঙ্গ দীঘির মত, তার সীমানা দেখা যায়, ঘটনার ঘনঘটা নেই। আছে শুধু চিলতে খানেক ঘটনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাতার পর পাতা অনুভব। এই অনুভবের বড় কমতি পরে যায় আজকের সাহিত্যে। আর সেই অনুভবের টানেই বিভূতিভূষণ অনন্য তার পূর্বসূরি শুধুই প্রকৃতি, ভালোবাসা আর তত্ব নিয়ে মেতে থাকা সাহিত্যিকদের থেকে তিনি আধুনিকও বটে। কারণ তিনি সাধারণের কথা বলেন। নিজের কর্মজীবনে দেখা সাধারণ ছাপোষা মানুষের কথাও তার লেখার বিষয় হয়ে ওঠে। রোজকার ভাল লাগা না লাগার অনুভূতি সাহিত্যের বিষয়ে তুলে আনার প্রেরণা তিনি অনেকটাই পেয়েছেন কিংবদন্তি শরৎচন্দ্রের থেকে। আর সেই খেটে খাওয়া মানুষগুলো। যাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখের দলিল হয়ে আমাদের মনের গোপনে ভালোবাসার সিংহাসন দখল করেছে তার সাহিত্য। তাই মন হারাতে গেলে ঘুরে ফিরে আসেন সেই বিভূতিভষণ। শুধুই কি সেই গল্প? কিশোরের মনে ভ্রমণের ইচ্ছেডানা মেলার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন চাঁদের পাহাড়ে। সুদূর আফ্রিকার প্রকৃতি আর তার আদিম জনজাতি আর উপকথার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নিয়ে অনায়াস দক্ষতায়। তাই এত বছর পরেও সেই গল্প থেকে সিনেমা হওয়ার পরেও অনেকেই বলে ওঠে গল্পটা যেন সিনেমার থেকেও ভালো ছিল। এখানেই তিনি সময়কে হারিয়ে দিয়েছেন। আজকের প্রযুক্তি আর চমক আর জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম ও হার মানতে বাধ্য হয়েছে তার সাহিত্য প্রতিভার কাছে। প্রকৃতি, পথ ঘাট, মানুষ জন, তাদের ভাবনা, অনুভব, সংস্কারের হালহকিকত অমর ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে তার সাহিত্যে। শুধু বই পড়ে এই জীবনযাত্রাকে এমন জীবন্ত ভাবে অনুভব করা যায় তা বিভূতিভূষণ না থাকলে জানা হতনা। তার সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনার ক্ষমতা এই অধমের নেই। তবে পাহাড়ের কাছে পিপীলিকার প্রণতির মতই লেখা থাক এই অমর অনুভূতি গুলি যার স্রষ্টাও স্বয়ং বিভূতিভূষণ।